Posts in Category: Башни

Башни Мамисонского ущелья. Тиб, Лисри, Згил

Мамисонское ущелье производит неизгладимое впечатление. Пока еще совсем безлюдное в плане туризма. Уже совсем безлюдное относительно местных жителей. Посмотреть его за один день и увидеть все просто невозможно. Оно впитало в себя все прекрасное, что есть в Осетии: природу, реки, минеральные источники и архитектуру… много разных памятников, которые проглядывают то тут, то там. Разбирая фотографии и воспоминания, могу с уверенностью сказать, что не смогу показать и четверти селений, башен и просто интересных мест, которые встречались на пути.

Селения Мамисонского ущелья являлись общиной Туальского (Туалгомского) общества. Начну я свой рассказ со столицы Мамисонского ущелья — селения Тиб, одного из самых старых, крупных и многофамильных населенных пунктов в этой местности. К нему примыкает нескольких отселков – Верхний Тиб, Уелта, Боцита, Уанта, Тимцна. Мне довелось увидеть, пожалуй самый интересный из них. В широкой и плоской долине, сохранился комплекс состоящий из 2-х боевых башен различной степени сохранности и многочисленных жилых и хозяйственных построек, представляющий собой отслеок Боцита фамилии Боциевых.

Неплохо сохранилась 5 ярусная башня, украшенная крестами.

На башне сохранились машикули и часть бойниц.

Рядом возвышается мощная 7 ярусная боевая башня, которая считается самой высокой в Горной Осетии. Её высота составляет — 21 метр.

Вход на первый и на второй ярус башни оформлены аккуратными арками.

Передний фасад башни так же снабжен бойницами по одной на ярус.

Бойница представляет собой небольшое треугольное отверстие в толще стены.

Башни Тиба характерны также наличием машикулей, что не часто встречается в осетинской архитектуре.

От самого селения Тиб в кадр попала его западная окраина, примыкающая к дороге, с характерной для этих мест боевой башней с машикулями и выложенным карнизом и множеством жилых и хозяйственных построек около нее.

Это всего лишь маленькая, но хорошо сохранившаяся часть селения, на самом деле Тиб вместе со своими отселками огромен и в него нужно обязательно вернуться.

Двигаясь дальше в глубь ущелья, проехав небольшие покинутые селения Тли и Клиат, попадаем в еще один крупный населенный пункт — Лисри. Большинство строений селения датируются предположительно XV-XVIII вв. На небольшой территории, компактно расположились 14 боевых башен, жилые постройки, культовые объекты и кладбище. Сегодня можно увидеть всего семь башен в разной степени сохранности. Большинство строений возводились насухо из необработанных камней. Башни и жилые дома построены близко к друг другу, стена к стене, образуя узкие улочки. Поэтому Лисри называли городом – лабиринтом.

Селение разделено небольшой речкой Лисридон на западную и восточную часть (на фото ниже) и ограничено с южной стороны рекой Мамисондон. На другом ее берегу расположен только ганах Кучиевых.

Башня Айларовых расположена на западной окраине, на правом берегу р. Лисридон и окружена современными постройками. Над стенами башни нависает сланцевый козырек, а выше отмечается продолжение кладки. Башня трёхъярусная.

Башня Моуравовых расположена на правом берегу р. Лисридон дальше по течению и сложена из разноразмерных плит и валунов на глинистом растворе. Над стенами сланцевый козырек, отмечены бойницы различной конфигурации, машикули. Со всех сторон окружена руинами жилых и хозяйственных сооружений.

Ганах Кучиевых расположен на южной окраине села, на правом берегу р. Мамисондон. В основании ганаха уложены массивные каменные блоки. Связующий раствор глинистый. В северо-восточной фасадной стене два входных проема: на уровне земли и на высоте 3 метра.

В отличии от боевых и сторожевых башен ганах сочетал в себе хозяйственные, жилые и боевые функции. На первом этаже обычно располагалось зернохранилище и загон для скота, на втором жилое помещение (хадзар), а третий этаж использовался для обороны, поэтому в стенах крепости можно заметить достаточно большое количество бойниц.

Ганах Сидаковых расположен на северной окраине села. В плане четырехугольный, в южной фасадной стене два входных проема. Стены пронизаны окнами и бойницами.

Центральное место в селении занимает огромны квартал Дарчиевых, состоящий из нескольких боевых башен, ганахов и других построек, объединенных общей оградой.

Северная боевая башня — самая заметная из всех башен комплекса, вероятно являлась так же и сигнальной. Слева от нее на фото ниже расположен зиккурат — ступенчатая башня, которая значительно старше остальных строений Лисри. Культовое сооружение состоит из трех ярусов. Нижний – это замкнутый круг камней, вторая часть – квадратная тумба, а третья – небольшая стела. Это единственное подобное сооружение на Кавказе. Осетинами это место использовалось как святилище Мигдау дзуар.

Южная башня сложена из разноразмерных камней тщательно подогнанных друг к другу сланцевых плит и рванного камня на глинистом растворе. Башня хорошей сохранности, стройная , пирамидальной формы. По центру восточного фасада на высоте 2,9 м от земли устроен стрельчатый входной проем. Высота башни – 21 м. Является частью галуана, объединяющего ганах и еще одну разрушенную боевую башню в один комплекс.

Фотоматериалы по Лисри у меня вышли не очень подробными. Как всегда, когда попадаешь в интересное место, хочется больше смотреть, чем снимать, поэтому приложу видео, которое охватывает всю центральную часть поселения с видом от склона. Больше материалов есть по ссылкам в конце поста.

Двигаемся дальше в глубь ущелья, проезжаем небольшие селения Камсхо и Калак, и добираемся до последнего сохранившегося селения на территории Северной Осетии — Згил. Дальше только руины совсем заброшенных селений, перевал и граница с Южной Осетией.

Основные памятники селения представляют собой оборонительные сооружения. Все сохранившиеся башни относят к фамилии Чельдиевых.

Одна из боевых башен доминирует над комплексом жилых и хозяйственных сооружений и расположена на небольшом скальном выступе. Стены сложены из разноразмерных камней и сланцевых плит на глинистом растворе, не отштукатурены. На юго-восточном фасаде (со стороны дороги) расположена хорошо оформленная узкая бойница.

Входной фасад ориентирован на северо-запад. В стене устроено два входных проема: на уровне земли — арочный, и второй — на высоте – 2,70 м от земли.

Башня была окружена хозяйственными постройками и стенами, образуя единый комплекс.

На северо-восточной окраине села расположена еще одна боевая башня, сложенная из разноразмерных камней и сланцевых плит на глинистом растворе. Вход арочной в юго-восточной фасадной стене на высоте 7,20 м от земли, выше находятся треугольные бойницы.

Выше бойниц расположены машикули, а под ними горизонтальный ряд прямоугольных декоративных углублений.

По описаниям в селении также должен был сохранится ганах Чельдиевых в 2 этажа, но визуально я его не обнаружил. Помимо башен фамилии Чельдиевых также сохранилась башня Моуравовых, расположенная на северо-западной окраине села. Сложена из разноразмерных камней и сланцевых плит на глинистом растворе, вход арочной формы устроен на высоте 2,80 м от земли. Сейчас пристроена к современной постройке.

Координаты:

Тиб 42°40’16.6″N 43°54’52.5″E

Лисри 42°40’08.3″N 43°51’34.9″E

Згил 42°39’23.8″N 43°49’32.2″E

Источники:

https://interactive-ossetia.com/2019/09/04/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%80%D0%B8/

https://itonga.ru/russia/kavkaz/lisri/

Урсдонское ущелье

В средние века Алагирское общество состояло из 6 более мелких: Уаллагирское (Уаллагкомское), Архонское, Мизурское, Садонское, Нузальское и Цейское. Каждое из них состояло из 5-8 небольших, но многофамильных селений. Первое из них размещалось недалеко от входа в Алагирское ущелье на правой стороне, в огромной котловине вдали от р. Ардон. От селения Зинцар к востоку отходит Урсдонское ущелье, где находятся селения Инджинта, Цамад, Дагом, Урсдон и Донисар, которые и составляли Уаллагирское общество. Название ущелья состоит из осетинских слов «урс» — белый, чистый и «дон» — река, вода. Это самое маленькое ущелье Осетии, сейчас в нем совершенно безлюдно, в каждом селении осталось буквально несколько жилых дворов, но в средние века оно являлось важным элементом в осетинском обществе.

Укрепления Тагаурии

Тагаурское общество занимало ущелья рек Гизельдона (Даргавская долина и Кобанское ущелье), Ганалдона (Санибанское ущелье) и Терека (Дарьяльское ущелье). Тагаурское общество сложилось как политический союз крупной Тагаурской гражданской общины и нескольких небольших самостоятельных общин-селений. Независимыми общинами были селения Ганал, Джимара, Хуссар-Ламардон и Цагат-Ламардон. Тагаурия отличалась от Алагирского и Куртатинского ущелий более мягким климатом. У тагаурцев было больше земли, удобной для земледелия и скотоводства. Поэтому хозяйственное и общественное развитие у них шло быстрее.

Укрепления Куртатинского ущелья. Часть 4. Лац, Хидикус.

Теперь переберемся на соседний берег реки Фиагдон. Непосредственно напротив Урикау расположено селение Лац, которое являлось отдельной небольшой общиной и считается одним из древнейших поселений Куртатинского ущелья. А немного выше по течению реки расположено другое селение — Хидикус, которое относится к Цимитинской общине и ныне известно благодаря самому высокогорному монастырю на территории России.

Укрепления Куртатинского ущелья. Часть 3. Цимити, Халгон, Кадат, Урикау.

Несколько слов об формах организации Осетин. После татаро-монгольского нашествия, в высокогорных ущельях и долинах сложились осетинские общества. Расчлененность рельефа, затрудняла общение между людьми, и это сказывалось на быте и нравах, даже в языке населения, хотя говорить о полной изоляции не стоит. Общество — форма организации, обладающая самоуправлением в виде народного собрания (ныхас). В Куртатинском ущелье располагалось соответственно Куртатинское общество, которое в свою очередь являлось союзом нескольких гражданских общин, крупнейшие из которых Куртатинская и Цимитинская.

Укрепления Куртатинского ущелья. Часть 2. Уалласых, Даллагкау, Гули.

Продвигаясь от селения Дзивгис вглубь ущелья попадаем непосредственно в Фиагдонскую котловину. С востока замковый комплекс, который сейчас называют просто башней Курта и Тага является частью практически полностью разрушенного селения Уалассых защищает перевал в ущелье реки Гизельдон. С запада в селении Гули расположено еще одно пещерное укрепление, а непосредственно в самой котловине расположено большое селение Даллагкау с множеством фамильных башен и склепов.

Укрепления Куртатинского ущелья. Часть 1. Дзивгис.

Куртатинское общество обладало цельной оборонительной системой, которая состояла из отдельных автономных сооружений вдоль всего ущелья от Комдагъал, на входе в ущелье, до заградительной стены в Хилаке. Получив сигнал тревоги со стороны степи, куртатинцы отступали к Хилакской стене, а все боеспособные мужчины выступали на помощь дозорным в Комдагъал. Если угроза нависала со стороны Хилака, население стягивалось к Дзивгису. Этим оба укрепления превращались в двойное препятствие для противника – с какой бы стороны он ни осаждал ущелье, ему пришлось бы преодолеть не только оборону этих цитаделей, но и башенных систем поселений вверх по ущелью, чтобы овладеть вывезенным из ущелья имуществом.

Балкария. Часть 3. Черекское ущелье

Вокруг села Верхняя Балкария разбросан целый комплекс различных построек. Оборонительные сооружения этого района представляют собою строго продуманную и завершенную систему укреплений, а не случайно разрозненные башни, как это может показаться на первый взгляд. Умелое размещение их делало аулы долины хорошо защищенными, а сами башни и крепости почти недоступными.

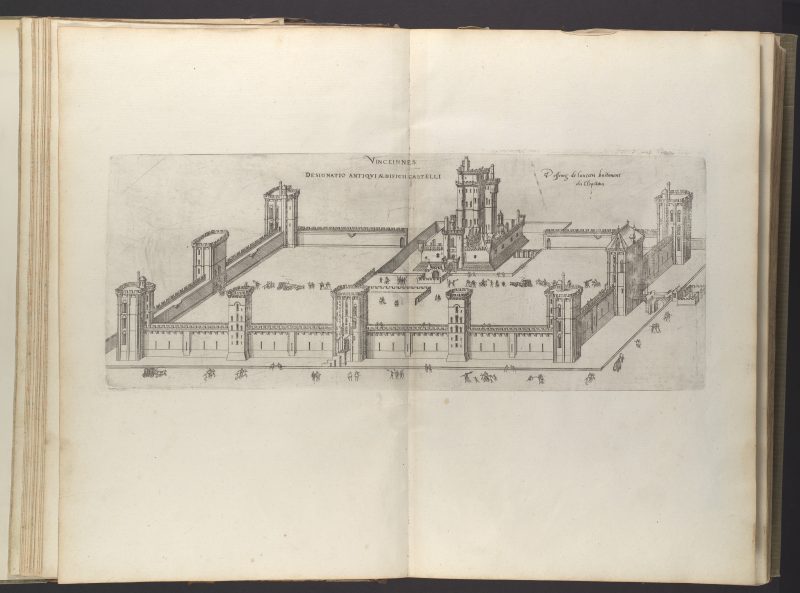

Венсенс — укрепленная королевская резиденция.

В начале Столетней войны король Франции Иоанн II Добрый начал строительство донжона в Венсенском лесу на месте королевского охотничьего дома. Укрепление закончил его сын Карл V Мудрый в 1370 году. Крепость представляла собой стену с 9 оборонительными башнями, построенную вокруг донжона и поместья. В силу своей достаточно специфичной конструкции Венсен нельзя назвать замком или крепостью, это укрепленная королевская резиденция, которая служила французским монархам вплоть до переезда резиденции в Версаль в 1682 году.

Балкария. Часть 2. Чегемское ущелье. Эльтюбю

Чегемское ущелье не так богато на архитектурные памятники, как два других, но зато то каменное зодчество, которое сохранилось, является уникальным для этих мест. Прежде всего речь идет о типично сванской башне Балкауровых и очень интересном могильном комплексе с уникальными для Кавказа многогранными склепами.

Башня Балкаруковых отличается от всех других Балкарских башен. По своему архитектурному стилю она полностью повторяет башни Сванетии и является единственной в таком роде на северном склоне Кавказа.